オウム真理教の一連の事件で、最後まで逃亡を続けた高橋克也被告に無期懲役の判決が言い渡されました。オウム裁判が始まって20年。若者たちを虜にした危険なカルトの教訓は得られたのかを考えます。

高橋被告は、教団が設立された昭和62年に出家した古参の信者でした。地下鉄サリン事件では、実行犯を現場まで車で送り迎えしたとされています。判決で東京地裁は、「独善的な教えを唱える麻原彰晃、本名?松本智津夫死刑囚の指示で人命軽視の常軌を逸した事件に関わった」と指摘し、求刑通り無期懲役を言い渡しました。凶悪な無差別テロに関わった責任や17年間逃亡していたことを重く見た判決と言えます。

これによって、190人以上が起訴されたオウム真理教の一連の裁判はひとつの区切りを迎えました。地下鉄サリン事件では、15人に死刑や無期懲役が言い渡されたことになります。死刑判決は、首謀者の松本死刑囚をはじめ事件の調整役を担った井上死刑囚、それに、サリンを地下鉄にまいた散布役など合わせて10人です。一方、高橋被告のように散布役のメンバーを車で送り迎えした送迎役は、無期懲役が多くなっています。

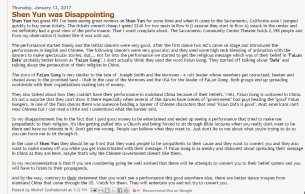

20年に及んだ裁判では、一連の事件の詳細な事実関係が明らかになりました。しかし、入信した若者たちが、殺人さえも正当化する松本死刑囚の危険な教えをなぜ盲信したのか、そして、自分で考えることを放棄し、指示されるまま無批判に犯罪に手を染めていったのはどうしてか。その心理的なメカニズムが、裁判を通じて十分に解き明かされたとは言えません。その意味で私は、最後となる高橋被告の裁判に注目していました。残された疑問を解明する手がかりが得られれば、オウム真理教のように、極端な思想のもとで反社会的な行動をとる「破壊的カルト」の教訓にもなるからです。

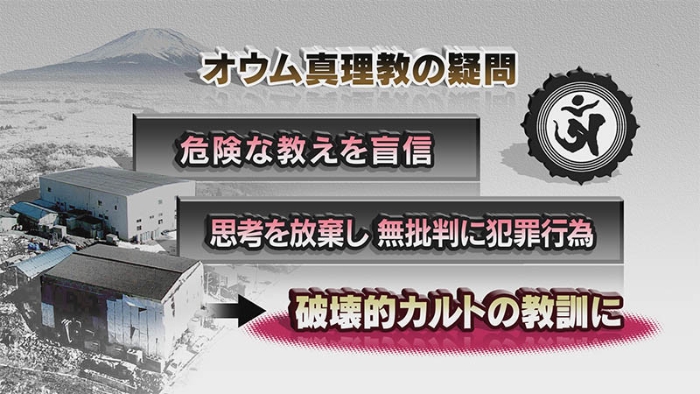

その高橋被告、法廷では「教祖と弟子の関係は今も続いていて、教えに従っているところもある」と述べるなど信仰から抜け切れていない様子で、多くを語りませんでした。オウムの信者が心の支配に囚われ続けるのは、珍しいことではありません。例えば、坂本弁護士一家殺害事件などに関わった新実智光死刑囚。高橋被告の法廷に証人として呼ばれた際、事件について「今も救済の一環だったと思う。教祖の意志を実行してうれしかった」と述べています。こうした発言は、絶対的な服従を断つことの難しさと破壊的カルトの恐ろしさを表しているのではないでしょうか。

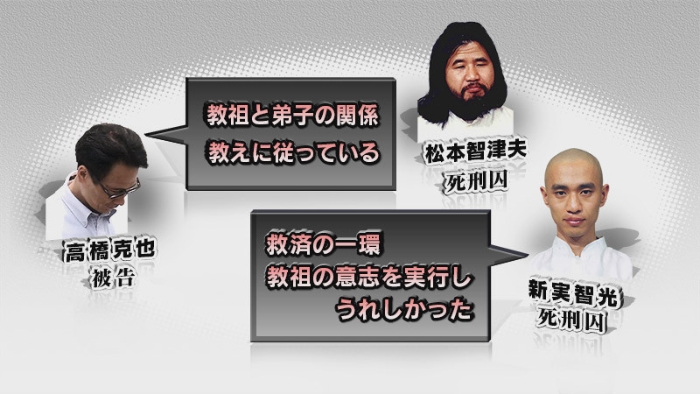

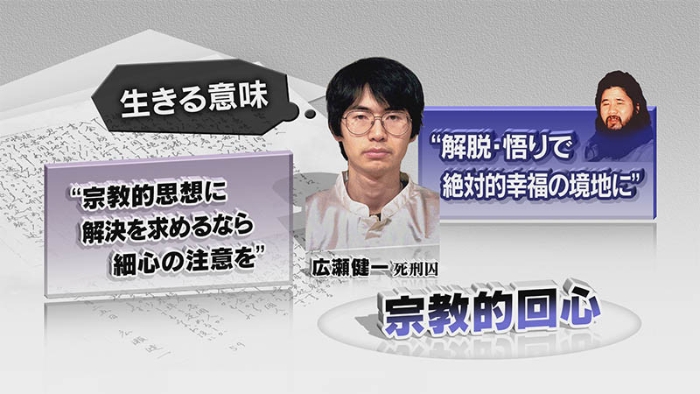

そこでこの問題を、オウム真理教の元幹部が獄中で書いた手記をもとに考えてみます。元幹部は、地下鉄サリン事件でサリンをまいた広瀬健一死刑囚です。松本死刑囚を全面的に否定して謝罪し、6年前に判決が確定した頃、「若者たちがカルトに関わらないように」との思いから手記を書きあげました。3万字に上る詳細な手記は、研究者から「貴重な資料」と評価され、インターネット上で公開されています。

手記によりますと、広瀬死刑囚は高校生の頃から「生きる意味とは何か」を意識するようになりました。大学院生だった昭和63年、書店で偶然、松本死刑囚の著書を目にします。松本死刑囚は、「解脱や悟りによって金や名誉といった煩悩にとらわれない絶対的な幸福の境地を得られる」と説いていました。広瀬死刑囚は著書を読んだ後、体に熱いエネルギーを感じ、「宗教的回心」という心理現象が起きたとしています。宗教的回心は、心に葛藤を抱えているような時に、ある体験をきっかけとして急に信仰に目覚めるというものです。そして広瀬死刑囚は、オウム真理教で解脱を目指すことが「生きる意味」であると確信して教団に入信しました。当時はバブルの絶頂期、貧困や格差といった社会への不満がなくても、生き方に戸惑いを覚えた若者たちがオウム真理教の精神世界に引き込まれていったのです。広瀬死刑囚は、「生きる意味は何かといったような問題の解決を宗教的な思想に求めるならば、カルトに接近する危険があるので細心の注意を払うべきだ」と指摘しています。

教団に出家した広瀬死刑囚は閉鎖的な集団生活を送る中で、さらに信仰に囚われていきました。手記では2つの要因をあげています。ひとつは、幻覚のような神秘体験です。例えば、松本死刑囚がエネルギーを込めたとされる石に触れたところ、ハッカを吸ったような感覚がして煩悩が払われる気分になったといいます。神秘体験を繰り返すことで、松本死刑囚を「神」と崇める教えが現実の世界となり、逆に一般社会が非現実的に映っていったというのです。人類を救済すると称して地下鉄サリン事件を指示された時も、「殺人というイメージがわかず、救済として当然のことのように受け入れた」と記しています。広瀬死刑囚は神秘体験について、今から思えば「脳の神経伝達物質が過剰に活性化して起きた現象であり、宗教的な意味はなかった」と分析しています。

そして、もうひとつの要因は恐怖心です。松本死刑囚は信者に対して、「教えを否定する気持ちを持てば無間地獄に落ちる」と説いていました。このことが、教団の世界観に同化した信者の思考や行動を強く規制していて、なかなか信仰を断ち切ることができないというのです。広瀬死刑囚は、「地獄といったように恐怖を呼び起こす思想には近づくべきではない」と指摘しています。

この手記を読みますと、神秘体験や恐怖心などが信者の心を縛り付けていたとする見方は、ある程度理解できます。専門家や研究者がこれまで指摘してきた「マインドコントロール」や「洗脳」といった言葉も同じことを示しているとは思います。ただ、そうしたものに縛られる人の心というのはそんなにも弱いのか、どこかで踏みとどまって理性を取り戻すことができたのではないかと考えますと、どうしても釈然としない思いが残ります。今回、無期懲役の判決を受けた高橋被告の裁判でも、この疑問に答えるような手がかりは結局のところ得られませんでした。

残された謎を解明しないまま、危険なカルトの現実を荒唐無稽なものと片付けてはならないと思います。常に社会に潜む落とし穴として向き合うことが必要です。しかし裁判は別にして、公的な機関がオウム真理教を徹底的に調査し、その本質に迫ろうとした動きはまったくありませんでした。

オウム裁判の最後となる高橋被告の判決が確定すれば、13人の死刑囚の刑の執行が現実味を帯びてきます。被害者のグループが、松本死刑囚以外の12人の刑を執行しないように求めているのも、破壊的カルトの生きた証人として、その恐ろしさを語らせ対策に役立てる必要があると考えたからです。

国際社会では、同じように若者を集めて躊躇なくテロ行為を繰り広げる過激派組織の

IS=イスラミックステートが問題になっていて、「邪悪なカルト集団」という非難の表現も使われています。であればこそ、日本はオウム真理教を破壊的カルトの視点から捉え直し、その教訓を世界に提示することにもまた意味があるのではないでしょうか。

(橋本淳 解説委員)

http://www.nhk.or.jp/kaisetsu-blog/100/215786.html